難聴の種類と特徴

2021.05.14

ブログ

こんにちは。代表の久保です。

今回は、難聴の種類について書きたいと思います。

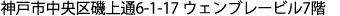

■耳の構造

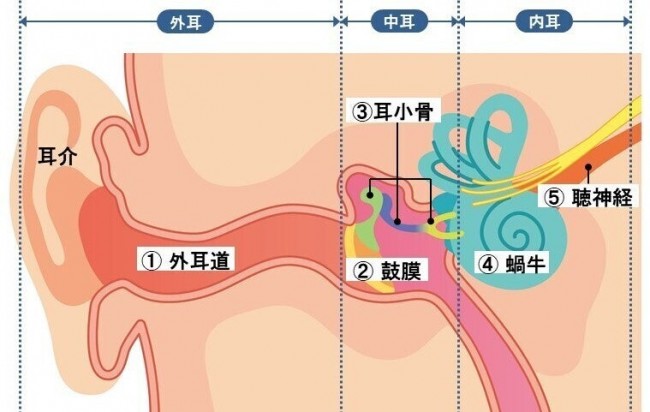

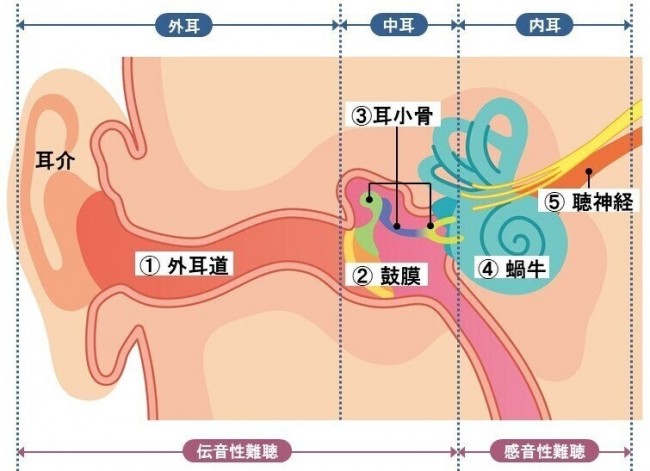

耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つから構成されます。

・「外耳」の主な役割は音を集めることで、耳介と外耳道から成り立っています。

・「中耳」の主な役割は、鼓膜から内耳へ振動(音)を伝えることで、鼓膜と耳小骨などから

成り立っています。

・「内耳」の主な役割は、振動を電気信号に変換して神経や脳に伝えることです。図にある

蝸牛や聴神経を含む器官から成り立っています。

そして、「外耳」「中耳」は伝音器官、「内耳」は感音器官に分類されており、

この分類は難聴を理解する上で重要になります。

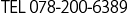

■難聴の種類

難聴になる原因は、加齢や病気、音の環境、薬の副作用など様々ですが、医学的には

障害がある部位によって、難聴の種類を分類しています。

種類としては、伝音器官に障害がある「伝音性難聴」。感音器官に障害がある「感音性難聴」。

その両方に障害がある「混合性難聴」の3つに分類されます。

■伝音性難聴の特徴

・音が効率よく内耳に伝わらないために聴こえが悪くなる。

耳栓をした状態の聴こえ方に似ている。

・音を大きくすれば、言葉は比較的良く聴き取れる。

・「耳垢栓塞」、「外耳道炎(重症の場合)」、「急性中耳炎」、

「慢性中耳炎」、「滲出性中耳炎」「耳硬化症」などの

外耳や中耳の病気が原因となる。

・難聴者全体の2割程度が該当すると言われている。

■感音性難聴の特徴

・音を分析する能力に障害があるため、音が歪んで聴こえる。

チューニングが少しずれているラジオの音声を低音量で聴くような

聴こえ方に例えられる。

・音を大きくしても、音の歪みは解消されないのでことばの聴き取りが悪い。

音は聴こえるが何を話しているのか聴き取りにくい。

・原因となる病気としては、「加齢性難聴(老人性難聴)」をはじめ

「突発性難聴」、「メニエール病」、「騒音性難聴」、「薬剤性難聴」、

「遺伝性難聴」などの内耳の病気や「聴神経腫瘍」などの脳の病気がある

が、ほとんどは内耳の障害が原因。

・難聴者全体の8割程度が該当すると言われている。

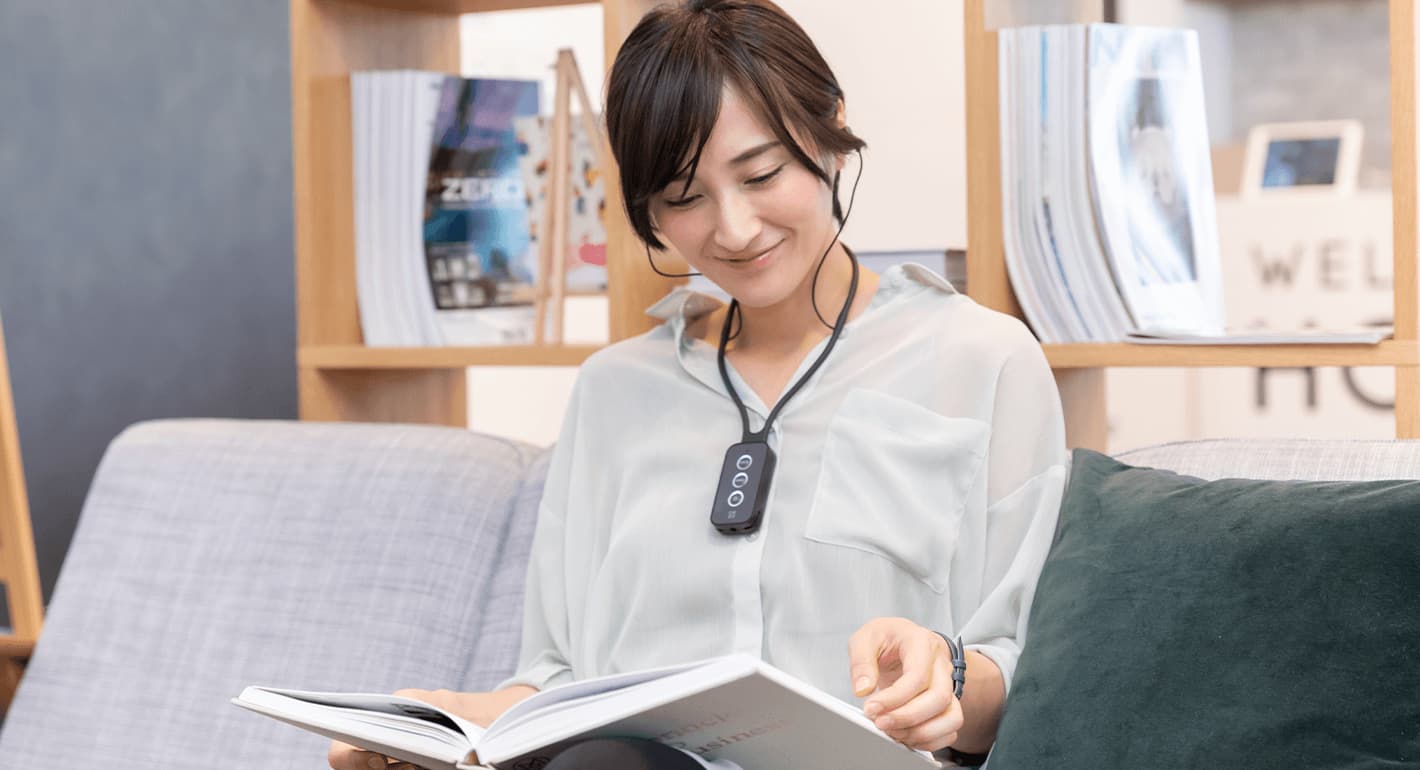

■骨導による音伝達の効果

前回の記事にも書きましたが、骨導は伝音器官を介することなく、振動が人体組織を通じて

蝸牛に直接アプローチするため、伝音器官に障害のある伝音性難聴、混合性難聴の方には

聴こえが改善する可能性が高いと考えられます。

一方で、感音性難聴の方に対しては、気導も骨導も蝸牛以降の聴こえの経路は同じですから、

骨導が特別だと考えることは出来ません。

ご自身が障害を持つ部位を検査し、症状に見合った機器を使用する必要があります。

■まとめ

・耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つから構成される。

・難聴は「伝音性難聴」「感音性難聴」「混合性難聴」の3種類に

分類することが出来る。

・骨導は、伝音器官に障害のある伝音性難聴、混合性難聴の方には、

気導よりも聴こえが改善する可能性がある。

■参考

・さかした耳鼻咽喉科 https://sakashita-jibika.com/ear/ear_construction/

・『聴者と中途失聴者の心理学』 2020年7月5日 第1刷発行

難聴者の心理学的問題を考える会 鴨川出版

今回は、難聴の種類について書きたいと思います。

■耳の構造

耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つから構成されます。

・「外耳」の主な役割は音を集めることで、耳介と外耳道から成り立っています。

・「中耳」の主な役割は、鼓膜から内耳へ振動(音)を伝えることで、鼓膜と耳小骨などから

成り立っています。

・「内耳」の主な役割は、振動を電気信号に変換して神経や脳に伝えることです。図にある

蝸牛や聴神経を含む器官から成り立っています。

そして、「外耳」「中耳」は伝音器官、「内耳」は感音器官に分類されており、

この分類は難聴を理解する上で重要になります。

■難聴の種類

難聴になる原因は、加齢や病気、音の環境、薬の副作用など様々ですが、医学的には

障害がある部位によって、難聴の種類を分類しています。

種類としては、伝音器官に障害がある「伝音性難聴」。感音器官に障害がある「感音性難聴」。

その両方に障害がある「混合性難聴」の3つに分類されます。

■伝音性難聴の特徴

・音が効率よく内耳に伝わらないために聴こえが悪くなる。

耳栓をした状態の聴こえ方に似ている。

・音を大きくすれば、言葉は比較的良く聴き取れる。

・「耳垢栓塞」、「外耳道炎(重症の場合)」、「急性中耳炎」、

「慢性中耳炎」、「滲出性中耳炎」「耳硬化症」などの

外耳や中耳の病気が原因となる。

・難聴者全体の2割程度が該当すると言われている。

■感音性難聴の特徴

・音を分析する能力に障害があるため、音が歪んで聴こえる。

チューニングが少しずれているラジオの音声を低音量で聴くような

聴こえ方に例えられる。

・音を大きくしても、音の歪みは解消されないのでことばの聴き取りが悪い。

音は聴こえるが何を話しているのか聴き取りにくい。

・原因となる病気としては、「加齢性難聴(老人性難聴)」をはじめ

「突発性難聴」、「メニエール病」、「騒音性難聴」、「薬剤性難聴」、

「遺伝性難聴」などの内耳の病気や「聴神経腫瘍」などの脳の病気がある

が、ほとんどは内耳の障害が原因。

・難聴者全体の8割程度が該当すると言われている。

■骨導による音伝達の効果

前回の記事にも書きましたが、骨導は伝音器官を介することなく、振動が人体組織を通じて

蝸牛に直接アプローチするため、伝音器官に障害のある伝音性難聴、混合性難聴の方には

聴こえが改善する可能性が高いと考えられます。

一方で、感音性難聴の方に対しては、気導も骨導も蝸牛以降の聴こえの経路は同じですから、

骨導が特別だと考えることは出来ません。

ご自身が障害を持つ部位を検査し、症状に見合った機器を使用する必要があります。

■まとめ

・耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つから構成される。

・難聴は「伝音性難聴」「感音性難聴」「混合性難聴」の3種類に

分類することが出来る。

・骨導は、伝音器官に障害のある伝音性難聴、混合性難聴の方には、

気導よりも聴こえが改善する可能性がある。

■参考

・さかした耳鼻咽喉科 https://sakashita-jibika.com/ear/ear_construction/

・『聴者と中途失聴者の心理学』 2020年7月5日 第1刷発行

難聴者の心理学的問題を考える会 鴨川出版